“小下巴”大作为,浙大口腔“小而强”团队如何破局

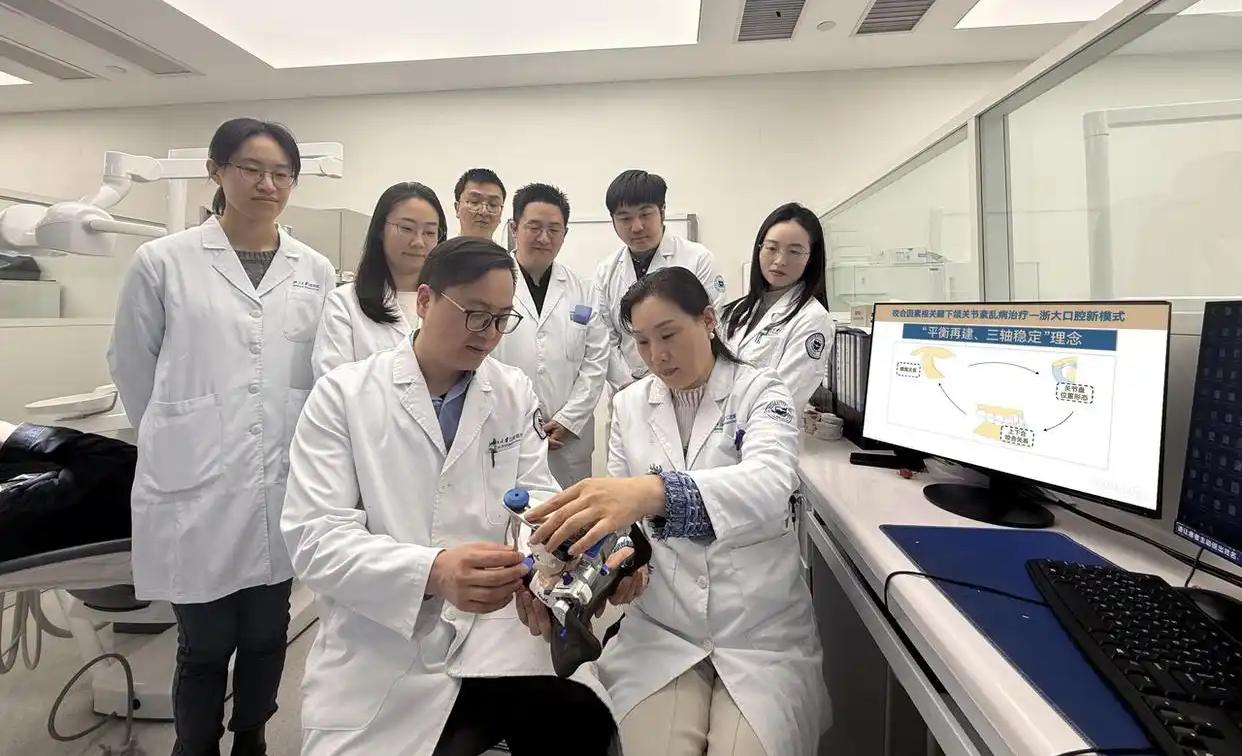

(小而强创新团队负责人施洁珺教授(前排右)在指导颞下颌关节治疗团队工作)

(受访者供图)

前不久,浙江省卫生健康委公布了首批“小而强”临床创新团队名单,旨在面向全省重点需要解决的多发、高发、疑难疾病,更好满足群众看病就医需求,浙江大学医学院附属口腔医院正畸专家施洁珺牵头的下颌后缩畸形临床创新团队便是其中之一。日前,该团队专病门诊已经在浙大口腔医院四个院区同步开诊,为患者提供从儿童早期干预到成人手术矫正的全周期解决方案。

“下颌后缩的发病率不低,且病因复杂,覆盖全生命周期。全国极少有团队专注于这一领域,我们希望通过‘小而强’的创新模式,成为全国领军的规范化治疗标杆。”团队负责人施洁珺说。

下颌后缩,从颜值到功能的双重挑战

下颌后缩,俗称“小下巴”,是导致面部比例失调的常见病因。

“这类青少年在门诊并不少见,但多数家长更关注牙齿矫正,对颌骨发育问题缺乏认知。”施洁珺指出。

今年年初,著名运动员田亮的女儿疑似下颌后缩的新闻登上热搜,这才引发大家的关注。

施洁珺介绍,下颌后缩的成因复杂,既有遗传因素,约40%患者存在家族史,也受后天环境影响,比如儿童期长期吮指、咬下唇、口呼吸等不良习惯,可能抑制下颌骨发育,此外,创伤、炎症(如类风湿性关节炎)或先天性疾病(如第一、二腮弓综合征)也会直接破坏颌骨生长平衡。

这种畸形不仅影响外貌,更可能引发功能性障碍,如因咬合关系异常而导致咀嚼效率下降,发音不清,甚至因气道狭窄出现睡眠呼吸暂停。

此外有调查数据显示,30%~40%牙齿畸形患者还存在社交焦虑等心理问题。

(临床负责人吴梦婕主任(左二)正在为患儿进行早期矫治)

(受访者供图)

三大“杀手锏”覆盖生命全周期

7岁的甜甜是下颌后缩畸形专病门诊的小病人。小姑娘平时睡觉张嘴,还会打鼾,在儿科检查排除了腺样体肥大后,甜甜父母从网上了解到下颌后缩这一疾病,找到了施洁珺团队。

团队专家通过口腔检查,查看口腔内的排列和咬合关系,再根据X线片检查帮助判断,看SNB角(蝶鞍点、鼻根点和下牙槽座点三点构成的角,用于反映下颌相对于颅部的位置关系)是否在正常均值78左右。最终判断甜甜为下巴后缩,通过什么方法解决。

团队临床负责人吴梦婕也遇到不少此类患者。她举了一个近期刚完成下颌后缩两个周期治疗的临床案例。小姑娘三年前还是11岁,当时刚换完牙整口牙严重拥挤不齐,下颌严重内缩,咬合也错乱,从侧脸来看这个问题尤其明显,分析原因是从小口呼吸习惯造成的。当地医院评估情况比较复杂,建议来杭州治疗,接诊后根据这个孩子的情况,结合青春期生长发育潜力、口呼吸不良习惯等因素制定了适合这个孩子的矫治方案,最后经过三年多的双期治疗,也就是同步对长期口呼吸的不良习惯造成诸多上下牙弓宽度不调、矢状向不调等问题进行干预和矫正,不仅矫正了上颌牙弓狭窄,牙列拥挤,咬合紊乱的问题, 还解决了下颌后缩的面部不协调。

吴梦婕说:“其实在儿童时期积极关注口呼吸以及妨碍颌、面正常发育及正常功能的等不良习惯都需要进行早期干预,通过早期矫正可以减少后期矫治的难度和周期,达到比较理想的效果。”

“我们很早就开始关注下颌后缩这个群体。”施洁珺介绍,比如好发于初高中生的颞下颌关节疾病,同样属于下颌收缩畸形研究的范畴,该院团队的研究在2017年就申请到浙大第一批疑难杂症攻克专项基金。

现在,团队更是从病因出发,细分为先天性与严重病例组、后天性儿童早期干预组、颞下颌关节疾病组三个亚专科,对不同成因、不同年龄阶段的下颌后缩进行精准治疗。

团队通过“数字化正颌正畸联合治疗”模式,利用数字化诊断和导板、虚拟手术模拟,术前即可精准规划骨骼移动路径,控制术中误差。

(小而强创新团队成员)

(受访者供图)

“我们希望在攻克下颌后缩这个疾病中的难点同时,摸索出好的治疗方法,向全国推广。”施洁珺说,目前团队自主研发的一款用于矫正下颌后缩的器械已获国家专利并实现成果转化,同时相关的试剂药物也在研发中。

(文章来源:钱江晚报,如有侵权,联系删除)